一、 团队研究方向简介

团队目前固定科研人员10人,其中正高1人,副高3人,特聘副高2人,讲师4人。团队致力于光电材料与器件的开发及应用。在“材料设计-光学器件-理论预测”” 三方面取得创新性的研究成果。相关研究在显示、通讯、光计算及新型光学元件领域发挥重大的推动作用。近三年,团队承担国家项目5项,省部级、市级项目15项,在国际顶级期刊Science、Physical Review Letters、Laser & Photonics Reviews 上发表SCI学术论文20篇,申请专利10余项。具体研究方向如下:

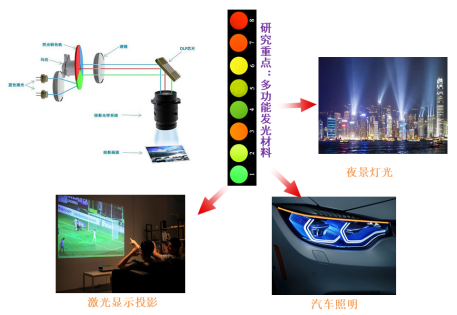

1. 新型发光材料、量子点、复合玻璃的开发与应用研究。主要探索和发现新材料及其制备方法,对新型稀土纳/微米材料的可控合成、发光特性和表面功能化进行深入研究,深化材料发光材料调控机理研究,提升材料发光性能,为其在照明、显示、通讯等领域的应用提供技术支撑。

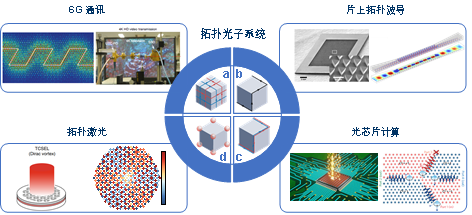

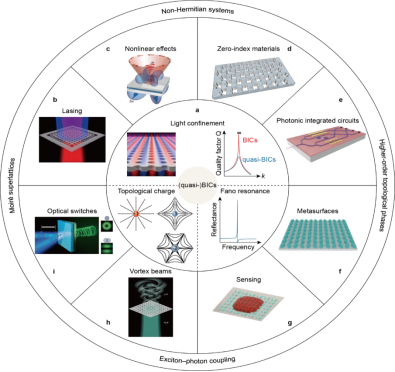

2. 拓扑光子学及其在新型光学器件中的应用研究。主要探索和发展拓扑光子结构及其调控机制,研究拓扑边界态和拓扑光学模式的形成及其稳定性。深入分析拓扑结构对光传输特性的影响,提升光场控制精度,优化拓扑光子材料的集成能力。该研究可为光通讯、光计算、激光技术及新型光学元件的开发提供理论支持和技术支撑。

3. 基于非线性效应的光场调控研究。本研究通过建立新型非线性光学理论模型,探索超快激光脉冲整形、空间光场拓扑结构调控及量子相干操控方法,深入研究物质波孤子的非线性传输规律和量子液滴的稳定性机制。致力于开发新型光场调控器件与系统集成技术,为量子信息处理、超分辨成像、高精度光学传感及超快光电子学等领域提供核心理论支撑与创新解决方案。

二、团队成员

团队负责人:

王红成,教授,博士生导师,东莞理工学院教务部部长、招生办公室主任,东莞市产教融合促进会会长,广东省产业学院发展联盟秘书长,广东省光学学会理事,广东省高等教育学会产教融合与校企合作分会理事,广东省太赫兹检测与通信工程技术研究中心副主任。主要研究方向为微纳光学、机器视觉、智能光电技术等。先后主持了国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金、广东省科技计划等科研项目16项。已在国内外学术期刊上发表学术论文120余篇,其中第一作者或通讯作者发表SCI收录的论文60余篇,获授权中国发明专利18项、实用新型专利23项,出版教材3部。联系方式:wanghc@dgut.edu.cn。

王红成,教授,博士生导师,东莞理工学院教务部部长、招生办公室主任,东莞市产教融合促进会会长,广东省产业学院发展联盟秘书长,广东省光学学会理事,广东省高等教育学会产教融合与校企合作分会理事,广东省太赫兹检测与通信工程技术研究中心副主任。主要研究方向为微纳光学、机器视觉、智能光电技术等。先后主持了国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金、广东省科技计划等科研项目16项。已在国内外学术期刊上发表学术论文120余篇,其中第一作者或通讯作者发表SCI收录的论文60余篇,获授权中国发明专利18项、实用新型专利23项,出版教材3部。联系方式:wanghc@dgut.edu.cn。

团队成员:

吕伟,男,博士研究生,目前为东莞理工学院副研究员。2012年毕业于中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,获凝聚态物理博士学位。并评为中国科学院长春光机所优秀毕业生,获得中国科学院院长优秀奖。2012年至2017年,工作于中国科学院长春应用化学研究所。主要围绕“发光材料制备关键技术与应用研究”为核心主题,聚焦照明显示用发光材料制备及其应用等瓶颈问题有选择地开展了系列研究工作。截止目前,以项目负责人身份承担国家自然科学基金1项、省自然科学基金面上基金1项,粤莞联合基金地区培育项目1项,东莞市科技特派员项目1项,横向课题2项。参与完成国家973计划,国家重点研发计划及国家面上项目。迄今,在国际重要学术期刊发表相关论文95篇,其中以第一作者及通讯作者发表SCI论文43篇,已授权发明专利9项。2024入选斯坦福大学发布的世界前2%顶尖科学家榜单(终身影响力)。目前担任国内核心期刊发光学报(EI)青年编委。联系方式:wlv@dgut.edu.cn。

吕伟,男,博士研究生,目前为东莞理工学院副研究员。2012年毕业于中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,获凝聚态物理博士学位。并评为中国科学院长春光机所优秀毕业生,获得中国科学院院长优秀奖。2012年至2017年,工作于中国科学院长春应用化学研究所。主要围绕“发光材料制备关键技术与应用研究”为核心主题,聚焦照明显示用发光材料制备及其应用等瓶颈问题有选择地开展了系列研究工作。截止目前,以项目负责人身份承担国家自然科学基金1项、省自然科学基金面上基金1项,粤莞联合基金地区培育项目1项,东莞市科技特派员项目1项,横向课题2项。参与完成国家973计划,国家重点研发计划及国家面上项目。迄今,在国际重要学术期刊发表相关论文95篇,其中以第一作者及通讯作者发表SCI论文43篇,已授权发明专利9项。2024入选斯坦福大学发布的世界前2%顶尖科学家榜单(终身影响力)。目前担任国内核心期刊发光学报(EI)青年编委。联系方式:wlv@dgut.edu.cn。

陈桂华,男,博士研究生,东莞理工学院电信工程与智能化学院副教授。2007年从中山大学博士毕业后至今在东莞理工学院工作。2017年2月至2017年8月在美国East Carolina University物理系做访问学者,并于2018年6月至2019年8月再次到访美国East Carolina University物理系开展国际合作。长期从事教学与科研工作,主讲《大学物理》《光电信息物理基础》等课程,主持省级、校级教学改革项目5项,获评校级“优秀教师”“三全育人先进个人”,指导学生获省级挑战杯竞赛二等奖。科研方面聚焦主要聚焦光学操控与光场操控研究,主持国家自然科学基金、广东省自然科学基金等项目,在光泳力动力学机制、宏观叶片辐射力调控及孤子量子液滴等领域取得创新成果,以第一作者及通讯作者发表SCI论文十余篇。目前致力于光与物质相互作用研究,探索特定形貌微粒的囚禁机制及金属微粒修饰对宏观叶片辐射力的影响,为光学操控技术提供理论支撑。联系方式:chengh@dgut.edu.cn。

陈桂华,男,博士研究生,东莞理工学院电信工程与智能化学院副教授。2007年从中山大学博士毕业后至今在东莞理工学院工作。2017年2月至2017年8月在美国East Carolina University物理系做访问学者,并于2018年6月至2019年8月再次到访美国East Carolina University物理系开展国际合作。长期从事教学与科研工作,主讲《大学物理》《光电信息物理基础》等课程,主持省级、校级教学改革项目5项,获评校级“优秀教师”“三全育人先进个人”,指导学生获省级挑战杯竞赛二等奖。科研方面聚焦主要聚焦光学操控与光场操控研究,主持国家自然科学基金、广东省自然科学基金等项目,在光泳力动力学机制、宏观叶片辐射力调控及孤子量子液滴等领域取得创新成果,以第一作者及通讯作者发表SCI论文十余篇。目前致力于光与物质相互作用研究,探索特定形貌微粒的囚禁机制及金属微粒修饰对宏观叶片辐射力的影响,为光学操控技术提供理论支撑。联系方式:chengh@dgut.edu.cn。

康晓娇,女,博士研究生,东莞理工学院电信工程与智能化学院副研究员,2013年毕业于中国科学院长春应用化学研究所,2017年加入东莞理工学院。主要从事纳米发光量子点制备关键技术与应用研究。以项目负责人身份承担国家自然科学基金青年基金1项,国家自然科学基金面上项目1项以及东莞市社会发展科技项目1项。累计发表学术论文70余篇,其中以第一作者和通讯作者身份发表论文31篇,有2篇被选为“封面文章”,1篇被选为“热点文章”。授权发明专利7项。联系方式:xjkang@dgut.edu.cn。

潘绮雯,女,博士研究生,东莞理工学院特聘副研究员。2014-2019年在华南理工大学材料学院硕博连读并获得博士学位,2020-2022年在华南理工大学物理与光电学院任博士后,2023年以高层次人才引进于东莞理工学院电信工程与智能化学院全职工作。主要从事发光材料与器件的基础研究,尤其致力于新型光功能玻璃及器件的设计、合成与光学性能研究。累计发表论文二十余篇,其中近五年的原创性代表成果以第一/共一和通讯作者身份发表在Progress in Materials Science, Advanced Optical Materials, Fundamental Research等国内外高水平学术期刊。同时,作为项目负责人获得国家自然科学基金青年基金、博士后基金、广州市基础与应用基础基金等多项研究资助。联系方式:panqiwen@dgut.edu.cn。

孟岩,男,博士研究生,2024年以高层次人才引入东莞理工学院,现为副研究员。2014年毕业于重庆大学物理学院,同年直博2018年获重庆大学物理学博士学位。2018年至2021年于香港科技大学从事博士后研究工作,2021年至2024年于南方科技大学担任研究助理教授,2024年加入东莞理工学院。主要从事拓扑光子学、拓扑声学、微波超构材料等方面的研究,相关成果发表于Science, Physical Review Letters、Nature Communications、SCIENCE CHINA Physics Mechanics & Astronomy、Photonics Research、APL Photonics 等权威杂志上。主持国家自然科学基金青年项目一项(30万)、广东省面上项目一项(15万)、深圳市面上项目一项(30万)。以邀请报告身份参加国际会议10余次,并作为分会场主席组织和主持会议。联系方式:mengyan@dgut.edu.cn。

陈曼娜,女,博士,现为东莞理工学院讲师。2019年毕业于华南师范大学,获光学博士学位。主讲《物理光学》、《大学物理》等课程,主持省级、校级教学改革项目3项。主要研究方向为非线性光学,微腔极化激元凝聚体等,主持国家自然科学基金理论物理专项1项,粤莞联合基金青年项目1项。在Physical Review A, Physical Review E, Communications in nonlinear science and numerical simulation等重要期刊发表SCI论文十余篇。联系方式:chenmn@dgut.edu.cn。

何小勇,男,博士研究生,目前为东莞理工学院讲师。2020年毕业于华南理工大学物理与光电学院,获物理电子学博士学位。2015年9月至2020年8月于华南理工大学物理电子学专业博士毕业。2020年9月至今在东莞理工学院电信工程与智能化学院工作。主要研究方向为激光光谱技术(如飞秒激光烧蚀火花诱导击穿光谱)、太赫兹超构表面器件、机器视觉及机器学习算法在光谱分析中的应用。截止目前,以项目负责人身份承担国家自然科学基金1项、广东省高校创新人才培育项目1项、东莞市社会科技发展重点项目1项。参与国家面上项目、广东省区域联合基金-地区培育项目各1项。迄今,在国际重要学术期刊发表相关论文20余篇,其中以第一作者及通讯作者发表SCI论文13篇,已授权发明/实用新型专利3项。联系方式:hxy@dgut.edu.cn。

朱镇南,男,博士研究生,目前为东莞理工学院讲师。2021年毕业于华南理工大学材料科学与工程学院,获材料科学与工程博士学位。2021年至今,工作于东莞理工学院电信工程与智能化学院,主要从事新型微电子制造关键材料及技术方面的研究。曾作为主要贡献人之一,获广东省科技进步二等奖1项,排名第5;以及中国材料研究学会科技进步二等奖1项,排名第3。以项目负责人身份承担广东省粤莞联合青年基金1项、广东高校青年创新人才项目1项,参与完成国家自然科学基金面上项目。共在国际重要学术期刊发表论文30余篇,其中以第一作者及通讯作者发表SCI论文6篇,申请发明专利13项,授权8项。联系方式:zhuzn@dgut.edu.cn。

朱镇南,男,博士研究生,目前为东莞理工学院讲师。2021年毕业于华南理工大学材料科学与工程学院,获材料科学与工程博士学位。2021年至今,工作于东莞理工学院电信工程与智能化学院,主要从事新型微电子制造关键材料及技术方面的研究。曾作为主要贡献人之一,获广东省科技进步二等奖1项,排名第5;以及中国材料研究学会科技进步二等奖1项,排名第3。以项目负责人身份承担广东省粤莞联合青年基金1项、广东高校青年创新人才项目1项,参与完成国家自然科学基金面上项目。共在国际重要学术期刊发表论文30余篇,其中以第一作者及通讯作者发表SCI论文6篇,申请发明专利13项,授权8项。联系方式:zhuzn@dgut.edu.cn。

郗翔,男,博士研究生,目前为东莞理工学院准聘副教授。2021年毕业于南京大学电子科学与工程学院,获电子科学与技术博士学位。2021年至2023年在南方科技大学从事博士后研究。主要围绕电磁场理论与应用、光子晶体、拓扑光学方面开展了系列研究工作。截至目前,主持国家自然科学基金青年基金1项以及广东省科学基金面上项目1项。参与国际(地区)合作与交流项目及国家面上项目。迄今,在Science、Nature Communications、Physical Review Letters等主流学术期刊发表论文20余篇,已授权发明专利2项。曾获得2022年度中国光学十大社会影响力事件。联系方式:xix@dgut.edu.cn。

三、团队成员近期承担的主要科研项目

序号 | 项目名称 | 资助机构 | 项目 负责人 | 经 费 (万元) | 起止时间 |

1 | 大规模低温信号传输链路研制 | 国家重点研发计划子课题 |

王红成 |

108

|

202312-202811

|

2 | 基于飞秒LA-SIBS的重金属元素胁迫紫贻贝可视化在线诊断研究 | 国家青年科学基金青年项目 |

何小勇 | 30 |

202501-202701 |

3 | 具有任意陈矢量的三维光学陈绝缘体理论与应用研究 | 国家自然科学基金青年项目 |

郗翔 | 30 |

202501-202712 |

4 | 基于对称性投影表示的拓扑光子晶体中对偶性与非厄米性研究 | 国家自然科学基金青年基金 |

孟岩 | 30 |

202401-202612 |

5 | 高效可调谐白光发射的新型纳米晶-玻璃复合材料及光纤 | 国家自然科学 基金青年基金 |

潘绮雯 | 24 | 202101-202312 |

6 | 三维非互易拓扑光子晶体中基于任意陈矢量的拓扑输运研究 | 广东省自然科学基金面上项目 |

郗翔 | 10 |

202501-202712

|

7 | 投影对称性下能带多重简并的拓扑声子晶体奇异性研究 | 广东省自然科学基金面上项目 |

孟岩 | 15 |

202401-202612 |

8 | 竞争型非线性系统中新型涡旋量子液滴的形成与调控机制研究 | 广东省自然科学基金面上项目 |

陈桂华 | 15 |

202401-202612 |

9 | 聚合物-金属氧化物复合半导体薄膜的印刷制备及性能调控研究 | 广东省基础与应用基础区域联合基金-青年基金项目 |

朱镇南 | 10 |

202311-202610 |

10 | 新型自激活近红外发光材料开发及其NIR pc-LED器件应用 | 广东省基础与应用基础区域联合基金-地区培育项目 |

吕伟 | 30 |

202210-202509 |

四、近年来的科研成果

论文成果:

1. Gui-Geng Liu#, Subhaskar Mandal#, Xiang Xi#, Qiang Wang, Chiara Devescovi, Antonio Morales-Perez, Ziyao Wang, Linyun Yang, Rimi Banerjee, Yang Long, Yan Meng, Peiheng Zhou, Zhen Gao, Yidong Chong, Aitzol Garcia-Etxarri, Maia G. Vergniory, Baile Zhang, Photonic axion insulator, Science. 2025,387, 162.

2. Zecheng Cao, Xiaojiao Kang*, Wei Lü*, Hongcheng Wang, Eco-friendly fabrication and luminescent properties of flexible Ag–In–Zn–S/ZnS QD-WPU composite film, Polymer, 2025, 317, 127975.

3. Yichen Yang, Wei Lü*, Xiaojiao Kang, Zhennan Zhu, Qiwen Pan, Qun Zeng,Broadening near-infrared emission and enhancing thermal stability of Cr3+-activated SrLaGa3O7 phosphors via Yb3+ co-doping, Journal of Luminescence, 2025, 280, 121098.

4. Gui-hua Chen, Mu-ying Wu, Yong-qing Li*, Optical manipulation of macroscopic curved objects, Frontiers of Physics, 2025, 20, 012201.

5. Jin Xiang Lim, Hongcheng Wang*, Xiaojiao Kang, Wei Lü*, Chin Seong Lim, Zhennan Zhu, Qiwen Pan, Novita Sakundarini, Yea Dat Chuah, Simultaneously Possessing High Quantum Efficiency and Thermal Robustness in a Near-Infrared Emitting ZnAlB(1-x)GaxO4:Cr3+ Phosphor, Laser Photonics Rev. 2024, 2400750.

6. Gui-hua Chen, Hong-cheng Wang*, Hai-ming Deng#, B. A. Malomed, Vortex quantum droplets under competing nonlinearities, Chinese Physics Letters, 2024, 41, 020501.

7. Xiaoyong He,* Bingyan Zhou, Yufeng Yuan,* Lingan Kong,* Rapid and accurate identification of steel alloys by femtosecond laser-ablation spark-induced breakdown spectroscopy and machine learning, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2024, 220: 107031.

8. Xiaoyong He,* Bing Dong, Bingyan Zhou, Jingbo Liu, Yarui Wang, Accurate prediction analysis of steel alloy elements by femtosecond laser-ablation spark-induced breakdown spectroscopy and out-of-bag random forest regression, J. Anal. At. Spectrom., 2024, 39: 1417-1427.

9. Xiaoyong He, Jianchang Hu, Xiao Peng, Jun Song, Yufeng Yuan*, Junle Qu, Analytica Chimica Acta, 2024, 1330, 343271.

10. Gui-Geng Liu#, Subhaskar Mandal#, Peiheng Zhou#, Xiang Xi#, Rimi Banerjee, Yuan-Hang Hu, Minggui Wei, Maoren Wang, Qiang Wang, Zhen Gao, Hongsheng Chen, Yihao Yang, Yidong Chong and Baile Zhang, Localization of chiral Edge states by the non-Hermitian skin effect, Physical Review Letters. 2024,132, 113802.

11. Xiaojiao Kang, Tianyu Gao, Wei Lü*, Ming Jiang, Hongbo Zhu, Hongcheng Wang*, Realizing efficient near-infrared emission in Cu-In-S/ZnS quantum dots: Aqueous synthesis, optical properties and applications, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2024,701, 134966.

12. Ning Han#, Xiang. Xi#, Yan Meng#, Hongsheng Chen, Zhen Gao, Yihao Yang, Topological photonics in three and higher dimensions, APL Photonics. 2024,9, 010902.

13. Ziyao Wang, Xiang Xi*, Gao Zhen*, Topological Photonic Quasicrystal Alloy, Applied Physics Letters. 2024,125, 12.

14. Qinpeng Chen#, Qiwen Pan#, Shiliang Kang, Zhenlu Cai, Shengda Ye, Puxian Xiong, Zhongmin Yang, Jianrong Qiu, Guoping Dong*, Transparent nanocrystal-in-glass composite (NGC) fibers for multifunctional temperature and pressure sensing. Fundamental Research, 2024, 4(3),624-63;

15. Guozhen Li, Qiwen Pan*, Zhihao Zhou, Ranran Gu, Hao Zhang, Xiongjian Huang, Guoping Dong*, Xiudi Xiao*, Stable CsPbX3 (X= Cl, Br, I) nanocrystal-in-glass composite (NGC) for solid-state laser-driven white light generation. Advanced Optical Materials, 2023, 11(9), 2203028,

16. Xiang Xi, Bei Yan, Linyun Yang, Yan Meng, Zhen-Xiao Zhu, Jing-Ming Chen, Ziyao Wang, Peiheng Zhou, Perry Ping Shum, Yihao Yang, Hongsheng Chen, Subhaskar Mandal, Gui-Geng Liu, Baile Zhang and Zhen Gao, Topological antichiral surface states in a magnetic Weyl photonic crystal, Nature Communications. 2023,14, 1991.

17. Jiale Li, Qi Yang, Jieqi Yao, Xiaoyong He,* Fujuan Wang, Application of quantitative analysis for aluminum alloy in femtosecond laser-ablation spark-induced breakdown spectroscopy using one-point and multi-line calibration, Analytica Chimica Acta, 2023, 1238, 340613.

18. Qi Yang, Xiaoyong He,* Dongxiong Ling*, Zhongcao Wei, Dongshan Wei, Qinnan Zhang, Quantitative analysis of elemental concentrations of aluminum alloys using calibration-free femtosecond laser-ablation spark-induced breakdown spectroscopy, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2023, 199, 106599.

19. Zhennan Zhu*, Xiaojiao Kang, Hongcheng Wang, Fei Zhou, Rihui Yao, Ruiqiang Tao, Honglong Ning, Wei Lü*, Study on the Film-Forming Mechanism of Polymer-Metal Oxide Composite Ink Systems Containing Different Polymer Molecules, Langmuir, 2023, 39(19), 6803-6811.

20. Yan Meng, Shuxin Lin, et al, Spinful topological phases in acoustic crystals with projective PT symmetry, Physical Review Letters, 2023, 130, 026101.

专利:

一种Yb3+激活的立方结构上转换发光材料及其制备方法和应用,发明专利,ZL 201811132363.5,2021年09月21日,东莞理工学院,吕伟,康晓娇,凌东雄

一种白光LED用蓝\绿色荧光粉及其制备方法和应用,发明专利,ZL 201811132368.8,2021年07月16日,东莞理工学院,吕伟,康晓娇,凌东雄

一种白光LED用光谱可调碱金属硅酸盐发光材料及其制备方法,发明专利,ZL 201810581568.5,2021年04月06日,东莞理工学院,康晓娇,吕伟,凌东雄

一种可被紫外及近紫外激发而发射出绿光的发光材料及其制备方法和应用,发明专利, ZL 201810581569.X,2021年08月03日,东莞理工学院,康晓娇,吕伟,凌东雄

一种红色荧光粉及其制备方法和应用、LED照明光源,发明专利, ZL 2021 1 1634971.8,2023年04月18日,东莞理工学院,吕伟;康晓娇

一种硫磷酸盐红色荧光粉及其制备方法和应用,发明专利, ZL 202111617629.7,2023年04月18日,东莞理工学院,吕伟;康晓娇

一种荧光剂及其制备方法和应用,发明专利, ZL:ZL 202111623572.1,2023年06月16日,东莞理工学院,吕伟;康晓娇

五、人才培养

1、已出站博后

吴熙(南宁师范大学);刘竞博(顺德职业技术学院)

2、已毕业硕士研究生

2023届:杨宜晨、曹泽诚

2022届:宋志,高天宇

2021届:王一航,索慧娴

3、在读硕士、博士研究生

2025届: 陈艺文、郑晓婷,邱礼坚

2024届:Jin Xiang Lim(博士)、潘文璐、陈小伟