一、团队简介

人工智能与机器人研究团队(GAIR:Group of Artificial Intelligence and Robotics)植根于当今高速发展的智能科学技术的文化源泉,根据自动化科学与智能化科学交融共进的发展趋势,立足于自动化科学与工程学科的建设与发展,按照大湾区和广东省社会经济发展的战略方针,瞄准人工智能的产业变革核心方向,以产学研相结合的方式促进技术创新。主要开展人工智能与机器人科学的应用基础研究,并致力于智能康复机器人、专用服务机器人、多机器人微装配等方面的关键性技术研发。以科研创新带动教学质量水平的不断提升,为人才培养的长远发展目标提供动力。团队成员曾负责完成和在研国家自然科学基金、国家863项目、国家攀登计划项目的子课题、国家重点基础研究(973)项目子课题、科技部国际合作项目,以及广东省重大专项、广东省自然科学基金、广东省粤莞联合基金等项目;也曾获得过省部级科技奖和广东省优秀在线课程奖等荣誉;指导学生获Robotcup冠军,Robotmaster优秀奖等。

二、主要研究方向与成员分布

人工智能及其工程应用(秦世引,吕赐兴,孙泽文,郭芳)

智能康复机器人、专用服务机器人(韩清涛,张瑞,胡亚伟)

图像处理与机器视觉(秦世引,吕赐兴,姜鸣,孙泽文)

模式识别与机器学习(秦世引,张瑞,姜鸣,孙泽文)

多机器人微装配与智能制造(秦世引,王志平,孙泽文,胡亚伟)

机器人环境感知与SLAM技术(秦世引,王志平,孙泽文)

量子机器学习与机器人智能优化管控(秦世引,孙泽文)

网络化智能机器人群体的协同优化管控(秦世引,刘学良,秦毅,孙泽文)

微机电系统的优化控制与协同控制(秦毅)

三、团队成员

秦世引 |

秦世引,浙江大学毕业工学博士,东莞理工学院教授,北京航空航天大学教授,博士生导师,国际刊《Mathematics of Computation and Data Science》编委(Associate Editor)。曾任北京航空航天大学模式识别与智能系统学科责任教授,学科带头人。曾任中国人工智能学会秘书长(2001-2010),常务理事(2001-2010),智能控制与智能管理专业委员会副主任(2001-2015);《智能系统学报》编委会副主任(2006-2012);中国自动化学会智能自动化专业委员会委员(1998-2010),系统复杂性专业委员会委员。国际系统工程学会理事。1999年入选“北京市跨世纪优秀人才工程”人选。 长期从事控制科学与工程,模式识别与人工智能,智能控制理论及其应用,复杂系统与复杂性科学等方面的科研与教学工作。作为负责人完成国家攀登计划项目的子项目;国家重点基础研究(973)项目的子课题;国家863项目;国家自然科学基金项目;科技部国际合作项目;国防科技预研基金项目;武器装备预研基金项目;教育部骨干教师资助计划项目;国家重点实验室基金项目;北京市跨世纪优秀人才基金项目;北京市教委科技发展项目等30余项。发表学术论文280余篇;合著出版学术专著1部,研究生教材1部,译著2部,主编国际会议文集2部。与罗公亮合著的学术专著《智能控制导论》于1999年获“全国优秀科技图书奖”暨“科技进步奖(科技著作)”一等奖;与交通部水运规划设计院合作开发的“港口工程总平面CAD软件系统”于1999年获“国家第五届工程设计优秀软件金奖”;2014年获中国人民解放军科技进步二等奖1项;2017年获中国自动化学会技术发明一等奖1项。目前的主要研究方向和兴趣为:模式识别与人工智能,网络化多机器人群体系统的智能优化控制,智能机器人SLAM,图像处理与机器视觉等。 邮箱:qsy@buaa.edu.cn;办公地点:9A403室 |

|

王志平 |

王志平,男,1978年5月出生,广东东莞人,博士,研究员,硕士研究生导师。2001年华南理工大学自动化专业毕业,获学士学位;2007年华南理工大学软件工程专业毕业,获硕士学位;2010开始在华南理工大学电力学院攻读电力电子与电力传动专业博士学位。2001年至2017年,广东省智能制造研究所(原广东省自动化研究所)信息处理团队负责人;2017年至今东莞理工学院教授。2019年10月,到东莞市工业和信息化局挂职担任副局长。主持或主要参加的科技部、省级科研项目14项(其中广东省重大科技专项1项,广州市珠江科技新星专项1项),广东省科学院青年科学研究基金1项,市和区项目多项。主持或主要参加技术开发项目6项。发表科技论文14篇(SCI收录5篇,EI收录5篇)、获授权发明专利5件、获授权实用新型专利2件、获软件版权5项。多次被中国科学院广州分院、广东省科学院评为优秀青年科技工作者、优秀共产党员和团员干部。广东省、广州市和东莞市科技专家库入库专家。2012年被广州市认定为珠江科技新星并专项支持。 邮箱:wzping@21cn.com;办公地点:9A402室 |

|

吕赐兴 |

吕赐兴,博士,教授,硕士生导师。十余年来一直从事制造物联、智能工厂、云制造等领域的基础理论与工程应用研究,先后负责和参与了国家自然科学基金、国家863计划、国家科技支撑计划、智能制造专项以及企业委托等20余项课题。发表学术论文10余篇,其中被EI收录8、SCI收录2篇。获省级自然科学二等奖1项(排名第三)。 邮箱:lvcixing@dgut.edu.cn;办公地点:科创院206室 |

|

韩清涛 |

韩清涛,电子工程与智能化学院副教授,1987.9-1987.7本科毕业于哈尔滨工程大学,专业自动控制,2004.4-2007.6硕士研究生毕业于广东工业大学,专业自动控制,2002年开始进入东莞理工学院工作,讲授多门课程包括《自动控制原理》、《电梯控制》、《PLC原理与设计》、《微机原理与系统设计》等。发表科研论文10余篇,主持省部级科研项目多项,获得东莞市科技进步二等奖,当前研究领域包括:自动控制、机器视觉检测。 邮箱:hanqt@dgut.edu.cn;办公地点:9A403室 |

|

张瑞 |

张瑞,博士,副教授,硕士生导师,2016年博士毕业于华南理工大学模式识别与智能系统专业;中国图象图形学学会优秀博士学位论文提名奖获得者;主持国家自然科学基金项目1项、粤港澳大湾区脑科学与类脑研究项目1项;发表SCI论文10余篇,其中以第一作者发表在IEEE TBME和IEEE TNSRE上的两篇论文分别被评为封面论文和亮点论文。研究方向为模式识别、脑信号处理。 邮箱:ruizhang@dgut.edu.cn;办公地点:9A403室 |

|

姜鸣 |

姜鸣,男,博士,副教授。2012年07月到东莞理工学院工作,2013年03月获控制理论与控制工程讲师技术职称,2018年12月获控制理论与控制工程副教授技术职称。主持广东省自然科学基金项目1项,市级项目2项,参与国家级、省市级项目13项,发表科研论文20余篇,发标专利10余项。2014年获广东省高校“千百十人才培养工程”校级培养对象。系统讲授了《自动控制原理》《MATLAB与应用》《专业英语》《高等数学(上、下)》等课程,主持校级教改项目1项,发表教改论文2篇。指导大学生创新创业项目,省级1项、市级1项。指导学生参加各项大学生竞赛,累计获得国家级二等奖2项、三等奖1项,省级各奖项9项。2015.09-2016.10挂职东莞市经信局工作1年,任局长助理。2016-2017学年、2017-2018学年东莞理工学院优秀教师。2018年获广东省第四届高校(本科)青年教师教学大赛,工科组二等奖。 目前的科研工作主要围绕“光伏发电功率短期预测”展开,建立自动气象站数据采集系统,对2-4小时内的短期辐照强度进行预测,并推算光伏电站短期未来发电功率,为电网调度提供决策依据。研究内容涉及数字信号处理、智能预测算法、机器学习等。 邮箱:jiangm@dgut.edu.cn;办公地点:9A403室 |

|

刘学良 |

刘学良,男,博士,副教授,2012年6月毕业于华南理工大学控制理论与控制工程专业,自参加工作以来,发表科研论文10余篇,其中SCI检索6篇,EI检索5篇,担任IET Control Theory & Applications, Asian Journal of Control, CCC等国际期刊和会议的审稿专家,主持省科技项目2项,参与国家、省级项目6项,本人感兴趣的研究方向包括多机器人系统,自主车队系统,非线性系统等。 邮箱:liuxl@dgut.edu.cn;办公地点:9A403室 |

|

秦毅 |

秦毅,男,1987.05.28生。秦毅从江南大学获得本科与硕士学位,之后于华南理工大学获得博士学位,2018年7月加入东莞理工学院,在硕士、博士、以及东莞理工学院电子工程与智能化学院任教期间一直致力于微机电系统控制和微纳米器件控制问题的研究。目前,作为主要参与人参与国家自然科学基金项目与广东省自然科学基金,主持广东省粤莞联合基金青年基金,已发表SCI/EI论文5篇,申请发明专利4项。 邮箱:qinyidee@163.com;办公地点:9A110室 |

|

孙泽文 |

孙泽文,男,1990年生,博士。2012年毕业于华东理工大学自动化专业获学士学位,之后保送华东理工大学控制科学与工程一级博士点硕博连读,2017年底获博士学位。曾到北科大、同济、西交大、国防科大交流研讨学习。曾受管理学资深汪应洛院士指点,获钱旭红院士授理工优秀生。参与过多项国家自然科学基金面上项目、中央高校基本科研业务专项资金、上海市科委基础研究重点项目等。连续多年担任IJPR杂志审稿人,ICIC,CPCC,CCDC,CCC等大会审稿人。主要研究方向为:智能优化,人工智能,工业过程建模分析。 邮箱:sunzw@dgut.edu.cn;办公地点:9A403室 |

|

郭芳 |

郭芳,女,博士,2014年7月毕业于山西师范大学数学与计算机科学学院,获理学学士学位;2019年9月毕业于华南理工大学自动化科学与工程学院,获工学博士学位;2019年10月起就职于东莞理工学院电子工程与智能化学院,担任讲师。研究领域包括柔性结构振动控制、分布参数系统控制、机器人学。 博士期间作为主要研究人员参与广东省产学研合作项目、华南理工大学中央高校科研业务费重点项目、广东省高新技术项目等,且主持粤莞联合基金青年基金项目。在国际国内知名期刊和会议上发表论文10余篇,其中包括第一作者SCI期刊论文5篇、EI期刊论文1篇、EI会议论文5篇,第二作者SCI期刊论文3篇。 邮箱:2019091@dgut.edu.cn;办公地点:9A110室 |

|

胡亚伟 |

胡亚伟,东莞理工学院电子工程与智能化学院实验员,参与多门课程的实验工作(如电气工程课程、自动化课程),熟练掌握西门子智能制造软件、PLC编程,带领多支队伍参加全国西门子杯智能制造挑战杯并获得一等奖、全国robotcon比赛一等奖等,目前作为项目骨干参与多项国家级、省部级科研项目,独立开发出多条自动化智能制造生产线,持有多项发明专利、实用新型专利和软件著作权,主要研究方向包括智能制造、PLC控制、孪生双胞胎控制系统、机器人控制。 邮箱:huyw@dgut.edu.cn;办公地点:8B110室 |

|

|

|

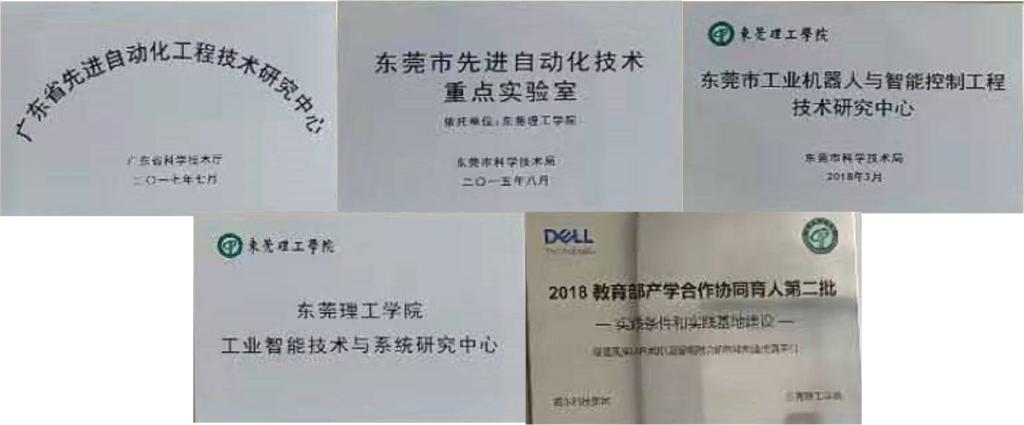

四、依托平台

1.校内平台:课题组隶属于广东省先进自动化工程技术研发中心和工业机器人重点实验室、广东省高校嵌入式与测量系统工程技术开发中心,实验条件和场地优良、各种资源丰富。课题组已拥有所需要的各种系统设计、分析和测试软件,包括AutoCAD、Pro/E、SolidWorks、UG、ADAMS、ANSYS、LabVIEW、MatLab、ROBOTCAD等专业软件工具,提供了良好的软件条件。智能机器人实验室和先进工业机器人实验室拥有加工中心一台、安川Motoman机器人一台、广州数控工业机器人6台、ABB1410两台及搬运、码垛、上下料集成应用方案一套,发那科的机器人4台及切割、分捡、打磨集成应用方案各一套,Kuka的Youbot移动操作臂一台、丹麦的模块化UR机器人一台、自行研制的并联机器人及传送系统一套、SCARA机器人两台、多种机器人模块(包括关节模块和末端功能模块)和模块化机器人系统、U盘仿真机器人生产线一条,如图1-2所示。

图1校内依托平台部分机器人与产线展示

图2校内依托平台挂牌情况

2.校外平台:团队与东莞市工业机器人重点实验室,东莞松山湖机器人基地、香港科技大学机器人研究所、美国伍斯特理工学院机器人研究中心等著名大学和研究机构有长期的合作关系,为本团队提供充足的技术、硬件、软件支持。

五、近五年团队成员代表性科研项目

1.“区域产业链多方业务协同、优化与追溯技术研究”,国家重点研发计划课题(2024YFB3312403),项目经费:124万元

2. “基于信息物理系统的智慧交通管控关键技术研究”,国家自然科学基金面上项目(62273096),项目经费:54万元

3. “基于人工智能与大数据的上肢康复机器人功能训练及诊断方法的研究”,国家自然科学基金面上项目(62273095),项目经费:53万元

4. “面向物流搬运的一类带有非对称约束的移动柔性机械臂的轨迹跟踪控制研究”,国家自然科学基金青年科学基金项目(62103106),项目经费:30万元

5. “机器人微操作与微装配过程中的自主学习智能柔顺控制”,国家自然科学基金青年科学基金项目(62203116),项目经费:30万元

6. “基于信息物理系统的智慧城市交通管控技术研究”,广东省自然科学基金重点项目(2020B1515120095),项目经费:100万元

7. “主动噪声控制中的样条自适应算法研究”,省自然科学基金项目(2021A1515011563),项目经费:10万元

8. “高增益隔离型单相储能变流器拓扑及其弱电网下并网和并联组网控制技术研究”,省自然科学基金联合基金项目(2022A1515140009),项目经费:30万元

9. “普华机械企业科技特派员项目”,市厅级项目(20201800500462),项目经费:10万元

10. “新一代智能高速精密喷射点胶系统关键技术研究及产业化”,市厅级项目(20211800500012),项目经费:10万元

11. “非理想电网情况下储能变流器并网波形及功率波动抑制控制技术研究”,东莞市科技特派员项目(20221800500072),项目经费:10万元

12. “非标打磨机器人3D轨迹跟踪控制算法研究”,东莞市科技特派员项目(20221800500202),项目经费:10万元

13. “基于机器视觉和深度学习的工件检测技术研究”,东莞市科技特派员项目(20221800500242),项目经费:10万元

14. “新能源汽车关键技术研究”,东莞市科技特派员项目(20221800500252),项目经费:10万元

15. “东莞理工学院-广东阿尔派电力科技股份有限公司基于自主可控芯片的配网终端研究项目”,东莞市科技特派员项目(20221800500513),项目经费:10万元

16. “基于自主可控芯片和安全操作系统的智能控制设备关键技术研究”,广东省教育厅科研项目(2022DZX1029),项目经费:10万元

17. “工业机器人微装配过程中的自主学习与智能柔顺控制研究”,广东省教育厅科研项目(2022KTSCX138),项目经费:3万元

18. “MEMS激光成像系统视景最大化的微镜驱动高性能切换控制技术”,高等学校创新强校工程项目(2022ZDZX1031),项目经费:10万元

六、近五年团队成员代表性科研论文

1. X. Li, Z. Hu, Y. Shen, L. Hao, W. Shang. “Distributed Intelligent Traffic Data Processing and Analysis Based on Improved Longhorn Whisker Algorithm”, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 24, no. 11, pp. 13321 - 13329, Nov. 2023. (SCI, 1区收录)

2. X. Liu, W. Lin. “A Predictor-Based Linearization Approach for Local Stabilization of Nonlinear Systems with Input Delay”, IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 68, no. 7, pp. 4297 - 4304, Jul. 2023. (SCI, 1区收录)

3.R. Zhang, C. Wang, S. He, C. Zhao, K. Zhang, X. Wnag, Y. Li. “An Adaptive Brain-Computer Interface to Enhance Motor Recovery After Stroke”, IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 31, pp. 2268 - 2278, May. 2023. (SCIE, 1区收录)

4. X. Tang, Z. Zhang, X. Liu, C. Liu, M. Jiang, Y. Song. “A Novel Field-Oriented Control Algorithm for Permanent Magnet Synchronous Motors in 60° Coordinate Systems”, Actuators, vol.12, no. 2, pp. 92, Feb. 2023. (SCIE, 3区收录)

5. Y. Qin, F. Guo, F. Wang, X. Li, Y. Hu. “Adaptive Control for an AircraftWing System with Hysteresis Nonlinearity”, Mathematics, vol. 11, no. 18, pp. 3841, Nov. 2023. (SCIE, 3区收录)

6. F. Guo, Y. Qin, F. Wang, Z. Sun. “Iterative Learning Tracking Control for a Vehicle-Manipulator System With Input Constraint”, IEEE Access, vol. 11, pp. 23381 - 23392, Mar. 2023. (SCIE, 3区收录)

7. J. Ruan, Y. Qin, F. Wang, J. Huang, F. Wang, F. Guo, Y. Hu. “Research on Maneuvering Decision of UCAV with Deep Q-network”, 2023 38th Youth Academic Annual Conference of Chinese Association of Automation (EI), pp. 1251 - 1257, Aug. 2023.

8. Y. Hu, X. Li, Y. Zhang, Y. Zhu, Y. Sun. “A deep neural network-assisted diagnosis method for cardiovascular disease based on the optimization of the TAdam algorithm”, 2023 China Automation Congress(EI), pp. 1783 – 1788, Nov. 2023.

9. Y. Zhang, X. Li, Y. Zhu. “Upper Limb Joint Angle Prediction Method Based On LSSVM”, 5th International Conference on Industrial Artificial Intelligence(EI), pp. 1 – 5, Aug. 2023.

七、近五年团队成员代表性发明专利

1. 李醒、陈剑锋等:监控数据处理方法及装置、存储介质、终端(发明专利,ZL2024108420423,2024-09-10)

2. 吕赐兴、王明丰、李嘉乐等:散斑噪声水平估计方法、系统及结构光投影系统(发明专利,ZL2024106747500,2024-09-20)

3. 姜鸣、张志等:一种基于多传感器技术的物流AGV智能避障系统(发明专利,ZL2024104836660,2024-06-28)

4. 吕赐兴、黄赓等:用于三维重建的动态物体相位计算方法及系统(发明专利,ZL2023114791799,2024-03-01)

5. 吕赐兴、王明丰、秦毅等:条纹图模型优化方法、装置、设备及计算机可读存储介质(发明专利,ZL2023114979577,2024-01-12)

6. 孙泽文、王福杰、秦毅等:一种自动驾驶控制系统(发明专利,ZL2022103780565,2024-05-17)

7. 姜鸣、唐校、秦毅等:一种基于UWB的室内定位装置(实用新型,ZL2024207624166,2024-11-22)

8. 孙泽文、王福杰、秦毅等:一种多机器人协同装配装置(实用新型,ZL2023218969870,2024-05-17)

9. 李醒、胡郁梅、张洋等:一种关节角度预测方法、装置、设备及介质(发明专利,ZL2023101109782,2023-11-17)

10. 李醒、孙悦超、王建辉等:基于多尺度时空分解卷积网络的上肢康复动作识别方法(发明专利,ZL2022111072953,2023-01-17)

11.秦毅、任斌、胡耀华等:一种原子力显微镜微悬臂弹性系数标定装置(发明专利,ZL2020114729262,2023-04-07)

八、近五年团队成员代表性奖励

1. 中国自动化学会科技进步奖:诊疗一体化神经重塑智能康复系统关键技术与应用

2. 第五届吴文俊人工智能科学技术奖三等奖

3. 广东省教育教学成果奖省级一等奖:赛教融合应用引领的自动化类专业人才培养模式